[續上篇【玩│雲林】阿公的廟 (上篇:西螺振文書院)...]

中午離開阿公的廟之後,因為這次艾波老大行前沒有做功課,所以就在路邊隨便找一家好像以前吃過的雞肉飯填飽肚子。

之後阿木說想去看看住在頂茄塘的舅公。舅公家還是傳統三合院,就位於三好米工廠的正對面。記得做小孩的時候,還去過他們家爬芒果樹、騎豬、追鵝,好像聽起來還滿有童年的感覺。很可惜只顧著聊天聊地聊往事,竟忘了照相呀!

頂茄塘位於雲林縣二崙鄉安定村,在290年前廖朝孔等一行五人入墾二崙 (時稱小二崙) 時,發現東北側1-2公里處有三塘 (大池塘),其一為埤塘、二為頂茄塘、三為下茄塘,有灌溉之便,乃落腳小二崙開墾,故稱此地區為頂茄塘。

拜訪完舅公之後,想說阿木好久沒有出去走走了,帶她去走春看看也好。

走到西螺著名的「太平媽」福興宮拜拜。

福興宮俗稱舊街媽祖廟,奉祀主神是天上聖母 (媽祖),創建於清雍正元年 (西元1723年),廟內留存了許多的古物:天上聖母神像、十八羅漢像,雕工細膩神情生動,出自名家之手。廟內還有年代久遠的幾塊牌匾:海國安瀾、好義從風、莫不尊親等,使殿宇增輝。現在的廟堂是重新整建的,屬於三樓式殿宇,每年3-4月大甲媽祖遶境到嘉義新港奉天宮活動,途中重要休息站就是西螺福興宮。每年此時鎮內湧進萬人信徒、陣頭,比農曆過年還熱鬧,成為西螺鎮內每年之一大盛事。

離開太平媽後,看來南部天氣真是好,於是打算前往鹿港。

途中經過美麗的西螺大橋。

阿木對於西螺大橋下的濁水溪河床嚴重乾涸,沙地已被農作紗網所佔據,完全沒看到溪水,可說是景物全非,一直到回到家來後還感到淒淒然焉。

這次南下,隨處都可見到這種開得繁花燦爛的黃花。滿滿的花開滿整棵樹,美極了!

回來之後查了一下,原來這個時節正是「黃金風鈴木」盛開的季節。黃金風鈴木為巴西國花,是一種會隨著四季變話而更換風貌的樹。春天枝條葉疏,開著漂亮的黃花;夏天長葉結果莢,有時還能見到翅果紛飛的驚喜;秋天枝葉繁盛,一片綠的景象;冬天枯枝落葉,呈現出淒涼之美。春夏秋東各自展現出不同的風味。提醒小心不要觸碰到它的花及果實上的細毛,否則是會癢癢的喔!

抵達鹿港的第一件事,我們最想做的就是找到一個可以停車的地方。正在左轉右轉之際,看到路邊有間很漂亮的廟宇,近看才知道原來是「文武廟」。

鹿港文武廟為三合一式的傳統文教祭祀空間,是以文開書院居左、文祠居中、武廟居右等三個主體組成的一大建築群,故統稱為「文武廟」或俗稱「文祠」。文祠與武廟建築,約為清嘉慶17年 (西元1812年) 左右落成。文廟主祀文昌帝君;武廟主祀關聖帝君;文開書院主祀南送大儒朱熹、配祀沈文開等八賢。書院落成大開鹿港文風,先後出過6名進士、9名舉人及百餘名秀才,是鹿港文教之搖籃。

廟前泮持及周遭綠樹成蔭,成為鹿港民眾休憩的好地方。

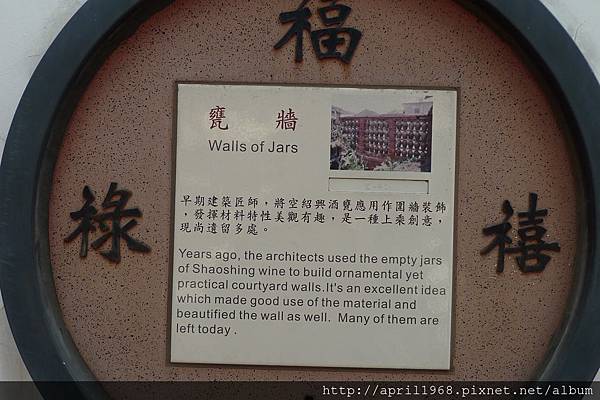

後來沿著中山路直走,沿途看到許多老建築,在在見證鹿港的舊時風華。經過一個當地警察局,要不是碰巧因為警察小朋友聚在騎樓修理摩拖車讓我們走得比較慢,也不會讓眼尖的阿目看到「甕牆↑」的這個指標。甕牆是早期建築匠師,將空紹興酒甕應用作圍牆裝飾,發揮材料特性美觀有趣,是一種上乘創意,現尚遺留多處。可是,我們走遍整條巷子,只見圍牆上僅張貼印刷品,而沒有實際遺跡,正當失望之際,只見有個「↑」指標,我們以為再往前走,結果心血來潮,突然想到抬頭往上一看,原來正在我們頭頂上就有一處美麗的甕牆哩!

再走不久就到了廟火鼎盛的鹿港天后宮。

鹿港天后宮創建於明末清初,迄今已逾400餘年,是台灣唯一奉祀湄州媽祖廟開基媽祖神尊的廟宇,現被列為國定古蹟。由於坐落在早期貿易興盛、文化薈萃的鹿港,故寺廟建築、一樑一柱、木雕、石雕、彩繪皆出自於名匠之手,華美至極。鹿港街鎮的發展中,天后宮與龍山寺分別位於街鎮的南北。由於天后宮的主神媽祖是航海的守護神,所以廟宇是選擇靠進港口興建,以期保佑往來船隻。廟宇為坐東南東朝西北西,廟門面對台灣海峽,遠眺湄州祖廟。

原中國福建湄州開基媽祖共有6尊,分別在福建湄州、浙江寧波、馬來西亞麻六甲及台灣鹿港,後來因文化大革命等因素,目前世界上僅存一湄州媽祖本尊,即是分靈到鹿港的鹿港媽祖。鹿港的湄州開基媽祖為施琅將軍在清康熙22年 (西元1683年) 奉請護軍帶到台灣,由於長年累月受香煙所薰而成黑面,因此又被稱為黑面媽。

昭和8年 (西元1933年) 重修天后宮三川殿。三川殿的屋頂採用重簷歇山式的造型,在台灣的寺廟中,甚少廟宇前殿使用此類型的屋頂。天后宮的建築規模恢宏壯觀,廟宇格局為三進二院,分別為前殿 (三川殿)、正殿及後殿。

三川殿為五開間建築格局,兩旁為八卦門,正門的空間則往內延伸,形成一凹壽的格局,營造出三川殿空間的層次美感。三川殿前步口,屋簷下方的牌樓斗栱,除了有橫、縱兩向斗栱外,另外增加斜栱出挑,形成有如網狀的格子稱為「網目斗栱」,栱身為如意造型,又成「如意斗栱」,此種作法在溪底匠派所建造的廟宇均可看見,如:艋舺龍山寺、彰化南瑤宮、北們南鯤鯓代天府、新竹城隍廟...等。

正殿神龕內第二尊媽祖,為同治年間重修天后宮時的鎮殿媽,此尊媽祖為軟身的造型,同治年間請泉州「西來園」雕刻師傅來雕塑。昭和年間鹿港天后宮重修,由於正殿規模宏偉,所以重塑土塑正殿媽祖神像,軟身的正殿媽則改稱「鎮殿二媽」。

到了鹿港當然就是要買好吃的花生佬、芝麻佬還有杏仁佬囉!

再來就是帶著阿木吃吃喝喝,今天不管膽固醇啦!

老闆,炸蚵仔、鮮蚵湯、蚵仔煎、炸蝦菇、蚵嗲,全都上啊!

留言列表

留言列表